Diskussion:Höchstalemannisch

Pluralbildung[Quelltext bearbeiten]

Dass die Pluralbildung bei N-Stämmen eine Besonderheit sein soll, leuchtet mir nicht ein. Es handelt sich nicht um ein Kennzeichen nur des Höchstalemanischen, wie außerdem auch aus den zitierten Formen zu sehen ist. Es ist ein ganz einfacher Abfall des n, wie er in vielen deutschen Dialekten zu beobachten ist. Einen Einfluss von Seiten der romanischen Sprachen zu bemühen, ist nicht nötig.--193.171.142.56 13:58, 8. Okt. 2009 (CEST)

Im Teil, wo die Orte in Tirol/Vorarlberg aufgeführt werden, taucht ein Link auf Gehren auf. Bitte formuliert ihn so um, dass er nicht auf eine Stadt in Thüringen zeigt (was im Moment der Fall ist). Danke. --Michael Sander 22:45, 1. Mär 2006 (CET) -- erledigt am 15. Okt. 2006 durch IP 84.156.112.161

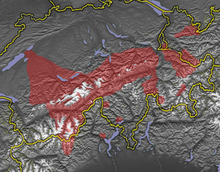

Karte[Quelltext bearbeiten]

Die Karte scheint mir nicht ideal. Meiner Auffassung nach geht die Verbreitung von Höchstalemannisch sicherlich nicht bis ins Seeland (Murten, Kerzers, Ins...). In dieser Region wird ein Berndeutsch gesprochen, dass wohl eher zum Hochalemannisch gehört. Jedoch ist eine Karte doch besser als keine. Merci quandmême! --David Bürge 22:55, 20. Dez. 2006 (CET)

- Du sprichst mir aus der Seele. Habe mich auch gerade gefragt ob es sein kann das die Höchstalemannischen Dialekte so weit nach Norden reichen, sieht ja fast so aus als würde im ganzen deutschsprachigem Freiburg und sogar in der Stadt Bern Höchstalemannisch sprechen. --Tobivan 23:03, 19. Mär. 2007 (CET)

- Ob/Nidwaldnerisch

Genau. Ausserdem gehört das Ob/Nidwaldnerisch mit Sicherheit auch zum Höchstalemannisch. (nicht signierter Beitrag von 212.203.65.210 (Diskussion) 12:41, 6. Nov. 2007)

- So steht es ja in der Aufzählung unter "Verbreitung". Spiegelt sich aber in dem rot markierten Gebiet der Karte nicht wider. Habe deswegen den Kartenersteller informiert. --KaPe, Schwarzwald 16:47, 6. Nov. 2007 (CET)

- Allerdings scheint die Definition des Verbreitungsgebiets nicht unstrittig zu sein, sofern es über das Wallis, das Berner Oberland die den deutschspr. Teil des Kanton Fribourg hinausgeht. Ich verweise da mal auf diese Verbreitungskarte der Alemannischen WP und – für jene die des Alemannischen mächtig sind – auf als:Alemannischer Sprachraum (Gliederung)#Gliiderige vu alemannische Teilbereich --KaPe, Schwarzwald 17:01, 6. Nov. 2007 (CET)

stimmt. diese Karte ist eine grobe Zusammenfassung aufgrund teilw. widersprüchlicher Quellen. Wenn jemand eine genauere Karte aufgrund eindeutig identifizierter, aktueller Quellen zeichnen könnte, wäre das bestimmt eine Verbesserung. Dbachmann 17:23, 6. Nov. 2007 (CET)

- Weitere gravierende Fehler auf der Karte

- Das ganze Bündner Oberland und das Domleschg werden auf der Karte dem Höchstalemannischen zugerechnet, dabei gibt es in dem Gebiet nur vereinzelte, kleine höchstalemannische Sprachinseln (Obersaxen, Safien, Tschappina). Ansonsten ist das Gebiet entweder romanischsprachig, oder es wurde in jüngerer Zeit das Hochalemannische aus dem Bündner Rheintal übernommen.

- Auch im Oberengadin ist ein roter Fleck eingezeichnet. Diese Region ist traditionell ebenfalls romanischsprachig, und das mittlerweile dort gesprochene Schweizerdeutsch wurde aus Chur bzw. der übrigen Deutschschweiz importiert und ist bestimmt kein Höchstalemannisch.

- Im Tessin ist nebst der Walsersiedlung Bosco Gurin auch die seit jeher italienischsprachige Umgebung von Locarno rot eingefärbt; in Italien die Umgebung von Gravellona Toce am Lago Maggiore anstatt der weiter nördlich in den Bergen liegenden Walserdörfern.

- Im Kanton Schwyz ist die Grenze zum Hochalemannischen zu weit südlich eingezeichnet.

In Anbetracht der langen Fehlerliste dünkt mich, keine Karte wäre besser als eine völlig falsche Karte. --85.0.27.7 20:02, 17. Mai 2008 (CEST)

- Habe die Karte aus genannten Gründen entfernt. --62.203.87.105 13:17, 1. Aug. 2008 (CEST)

- Die Karte ist sehr ungenau und banal reduziert

Die vielen Dialekte det Deutschschweiz lassen sich auf seriöse Weise nicht über einen Strang schlagen. Es hat was von Wißenschaftskolonialismus, wenn ein Fremd(-kulturl)er meint sich stellvertretend über eine fremde, unbekannte Kultur wissenschaftlich äussern zu wollen. Da ist deutlich Interdisziplinarität zu klein geschrieben worden. Das Walliser deutsch lässt sich denn ganz bes. Nicht mit den anderen CH-Dial. In einen Topf werfen. Das ist grobschlächtige und fast schon ignorant. Beste Grüße ausm bodenerdigen Elfenbeinturm (nicht signierter Beitrag von 93.184.26.78 (Diskussion) 23:53, 7. Feb. 2015 (CET))

- Gravierende Fehler II

Gibt es irgendeinen Hinweis, dass tatsächlich in Locarno (früher?) höchstalemannische Dialekte gesprochen wurden? (Außer möglicherweise durch Touristen oder Ferienhausbesitzer aus der Deutschschweiz?) Gruss --Plantek (Diskussion) 14:15, 29. Aug. 2016 (CEST)

Adjektive[Quelltext bearbeiten]

Im Berndeutsch kann man durchaus sagen "si isch ä schöni" [frou]. In mittelländischen CH-Dialekten sagt man entsprechend "sie isch e schöni" [frau]. Es hängt alleine vom individuellen Sprachstil ab. --178.197.225.72 12:18, 30. Okt. 2013 (CET)

Zeitgeist und Herkunft der Eltern etc. sind ebenso einflußreich. An viele solchen Kleinigkeiten konnte man "früher" (also vor 25-30 Jahren) noch gut erkennen, aus welchem Dorf, welchem Teilort oder welchem Gehöft jemand herkam. Heute verschiebt und verändert sich alles, sicherlich wegen der erhöhten Mobilität und den neuen Medien. Im Prinzip bewegt sich diese Art der Sprachforschung/-analyse heute mehr denn je in Richtung historische Sprachforschung bzw. Dokumentation. Und diese Veränderungen geschehen immer schneller. (nicht signierter Beitrag von 91.17.6.55 (Diskussion) 21:38, 18. Mai 2014 (CEST))

..gut erkennen, aus welchem Dorf, welchem Teilort oder welchem Gehöft jemand herkam, wenn man geübt und trainiert war diesbezüg. Und auch kaum auf das ganze Land bezogen. Das Dialektthema ist dermaßen komplex und feingliedrig, das jede Theorie dazu eine erhebliche Vereinfachung darstellt. Ganz besonders an den Grenzgebieten von Dialektregionen. Das nötige Fingerspitzengefühl dafür last sich wohl fast immer nur über eigene ausgewogene Erfahrungen mit verschiedenartigen, großen und kleinen, Dialektfeinheiten erschließen. Auf dem wirklichen, abgelegenen Land reden die Alten zt noch wie vor 100 Jahren. Aber eher selten. Bon voyage et a bientot (nicht signierter Beitrag von 93.184.26.78 (Diskussion) 23:53, 7. Feb. 2015 (CET))

Theorie und Realität[Quelltext bearbeiten]

Theorie und Realität gehen nicht selten auseinander. Das Lemma ist undeutlich, ungenau und an den Haaren herbei gezogen. Entschuldige den klaren Ausdruck. Aber die Leute reden nun mal in der Realität seit Jahrhunderten wie sie es eben tun, nicht bez. Theorie und Bücher. Und das eigentliche Merkmal von Dialektik ist gerade, dass sie im Normalfall ohne Grammatik und festen Regeln auskommt. Es gibt keine Schreibregeln für CH-Deutsch, keine verbindlichen. Hier wartet man aber mit Bsp wie bauen, buun, buen etc. Auf. Als wäre das grammatik. eindeutig. Dabei wurde das Jahrhunderte nur gesprochen und geschrieben wie es jeden (im Sinne des gesunden Menschenverstandes) gut dünkte. Wesshalb wohl hatte die Schriftsprache diesen bezeichnenden Namen bekommen?? Also bitte! Wenn man schludrig publizieren will woanders hingehen. Dauch der eigenen Karriere willen? Gruss--93.184.26.78 23:50, 7. Feb. 2015 (CET)

Possesiver Genitiv?[Quelltext bearbeiten]

Ich bitte um ein kurzes Beispiel zwecks besseren Verständnisses. --Peter2 (Diskussion) 00:11, 28. Mär. 2017 (CEST)

- Hallo Peter2. Darunter versteht man wohl Konstruktionen mit besitzanzeigendem Genitiv: Vatters Huus (Vaters Haus) vs. üblicher s Huus vom Vatter (das Haus vom Vater) oder em Vatter siis Huus (dem Vater sein Haus). Siehe auch das bekannte Kinderlied Im Muetters Stübeli. --B.A.Enz (Diskussion) 11:18, 28. Mär. 2017 (CEST)

- Danke. alles klar. --Peter2 (Diskussion) 00:31, 29. Mär. 2017 (CEST)

Ä statt E und Zwöi statt Zwo[Quelltext bearbeiten]

Sollte es Im Berndeutschen nicht heissen schneidä bzw bouä heissen und ä tannä bzw zwöi tannä. Ist das ein Fehler oder wird das einfach so geschrieben?--139.178.61.186 22:06, 18. Dez. 2021 (CET)